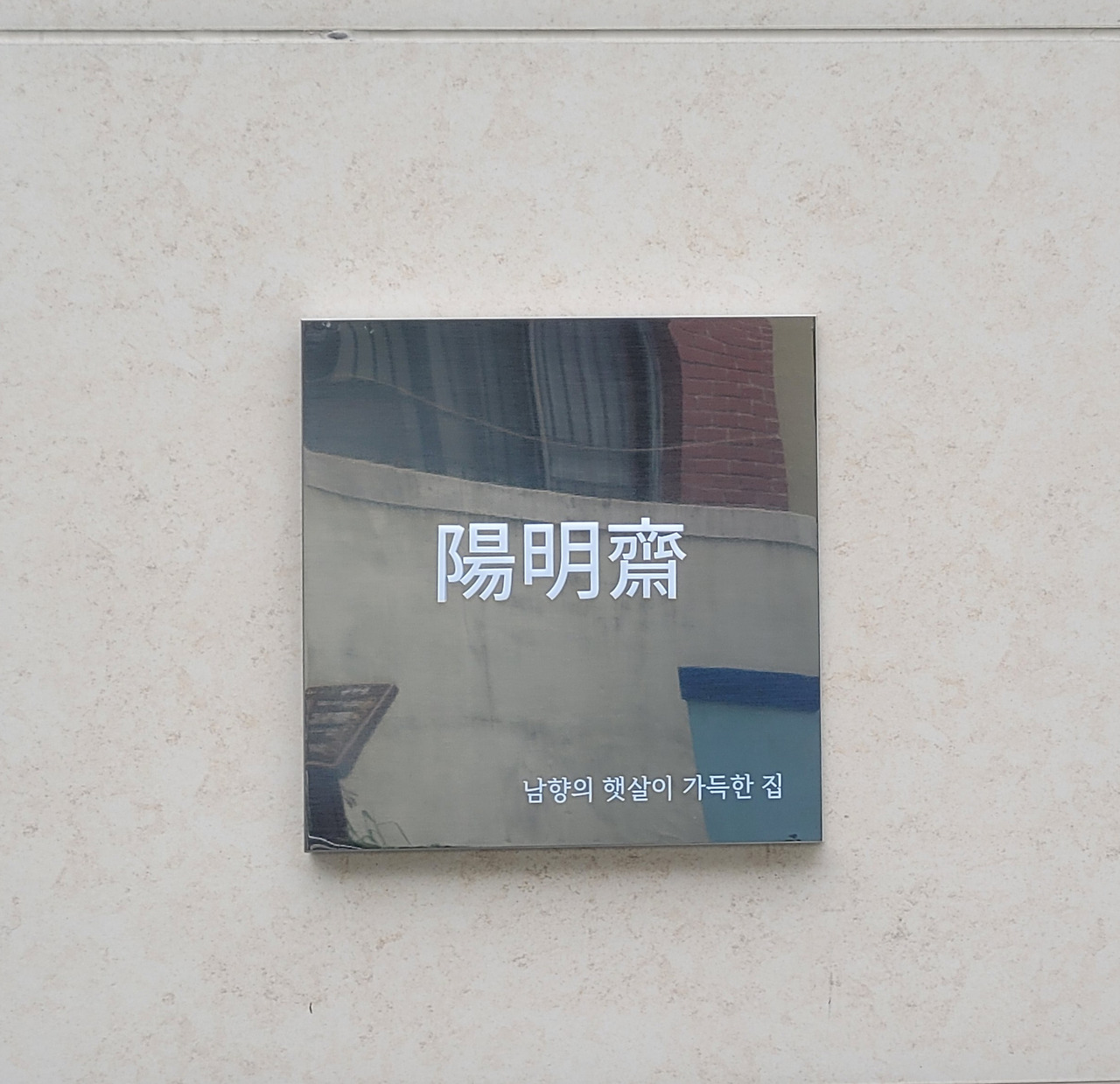

아이들의 아버지이자 아내의 남편인 한 남자, 이제는 가장이라는 직함(?)은 쓰지도 못하는 그가 쓸 ‘남자의 공간’은 ‘우리집’ 어디에 있을까? 아마도 ‘거실의 소파’이겠지만 혹시 방 하나를 서재로 쓰고 있는 남자가 있는지 궁금하다. 조선시대 옛집에는 사랑채가 당당한 남편의 영역이었다. 사랑채에서 드나드는 손님과 교유하며 집에 있어도 바깥세상에서 일어나는 온갖 일들을 전해 들을 수 있었다. 아내는 어원이 ‘안에 있는 사람’이라는데 옛집에서는 안채의 주인이었다. 옛집과 요즘 아파트를 비교해 보면 사랑채는 사라지고 안채만 남아있는 것 같다. 사랑채가 없어진 아파트에 사는 남편은 자신의 공간을 잃어버린 셈이니 아내의 공간에 얹혀사는 신세인지도 모르겠다. 거실이 있는데 왠 ‘남자의 공간’ 타령이냐고..