모 프로야구 구단이 승승장구할 때 ‘기세’라고 구호를 썼다. 기세氣勢란 기운차게 뻗치는 운세를 말하는데 집의 운세가 그렇다면 얼마나 좋겠는가? 뻗치듯이 좋은 집의 기운을 받으며 살 수 있다면 무엇을 하더라도 저절로 잘 풀리지 않을까 싶다. 그런 일상이 담긴 집이라면 소위 풍수에서 말하는 명당에 사는 것이지 않을까 싶다.

유독 활달한 아이들을 보면 화목한 가정, 자애로운 부모의 슬하에서 자라고 있을 것이다. 그 아이의 배경, 믿을만한 뒷배는 집이고 부모라는 건 분명하다. 화목한 가정을 한 장의 사진이나 그림으로 본다면 식구들이 밥상에 둘러앉아 웃음꽃을 피우고 있는 장면이리라. 이런 분위기의 집은 기운이 뻗쳐나갈 수밖에 없을 것이다.

집의 기운은 어떻게 채울 수 있을까?

집의 기운이 잘 돌아야 식구들의 일상도 활기가 넘치게 될 것이다. 반면에 기운이 정체된 집은 식구들의 표정이 어둡고 우울해 보인다. 기운이 넘치는 집에 살면 밖에서 힘든 일을 하더라도 이겨낼 수 있다. 하루 일과를 마무리하고 나면 귀가를 서두르는 건 집에서 기운을 재충전해야 하기 때문이다.

방전된 스마트 폰은 배터리를 충전해야 제 기능을 다 할 수 있는 것처럼 우리도 밤 시간에 기운을 충전해야 한다. 집에 기운이 넘쳐야 식구들도 충전을 할 수 있을 텐데 어떤 집이라야 그렇게 될 수 있을까? 식구들이 다 모여 함께 밥을 먹고 대화를 나누는 가정은 집에 기운이 채워지고 그 기운을 식구들이 나누어 받는다.

집에 기운을 채워 넣는 것도 식구들이고, 집에 채워진 기운을 받는 것도 식구들이다. 집에 채워지는 기운은 식구들이 채우는 것이니 집에서 함께 있는 시간이 많아야 한다. 낮에는 어른들은 출근하고 아이들이 학교에 가지만 볼 일이 마쳐지는 대로 집으로 돌아오는 집에는 기운이 채워지고, 그 기운을 다시 나누어 받게 된다.

집이란 바깥에서 볼 일이 마쳐지는 대로 돌아와야 할 곳이다. ‘더 이상 갈 곳이 없어지는 곳’이 집인데 밤이 이슥한 데도 갈 곳을 몰라 찾아 헤매다 숙소인양 들어오는 집이라면 기운을 채울 수가 없다. 기운을 식구들이 채워야 하는데 잠만 자고 마는 숙소 같은 집에는 나누어 받을 기운이 생길 리가 없지 않은가?

운기運氣, 기운이 도는 집이란?

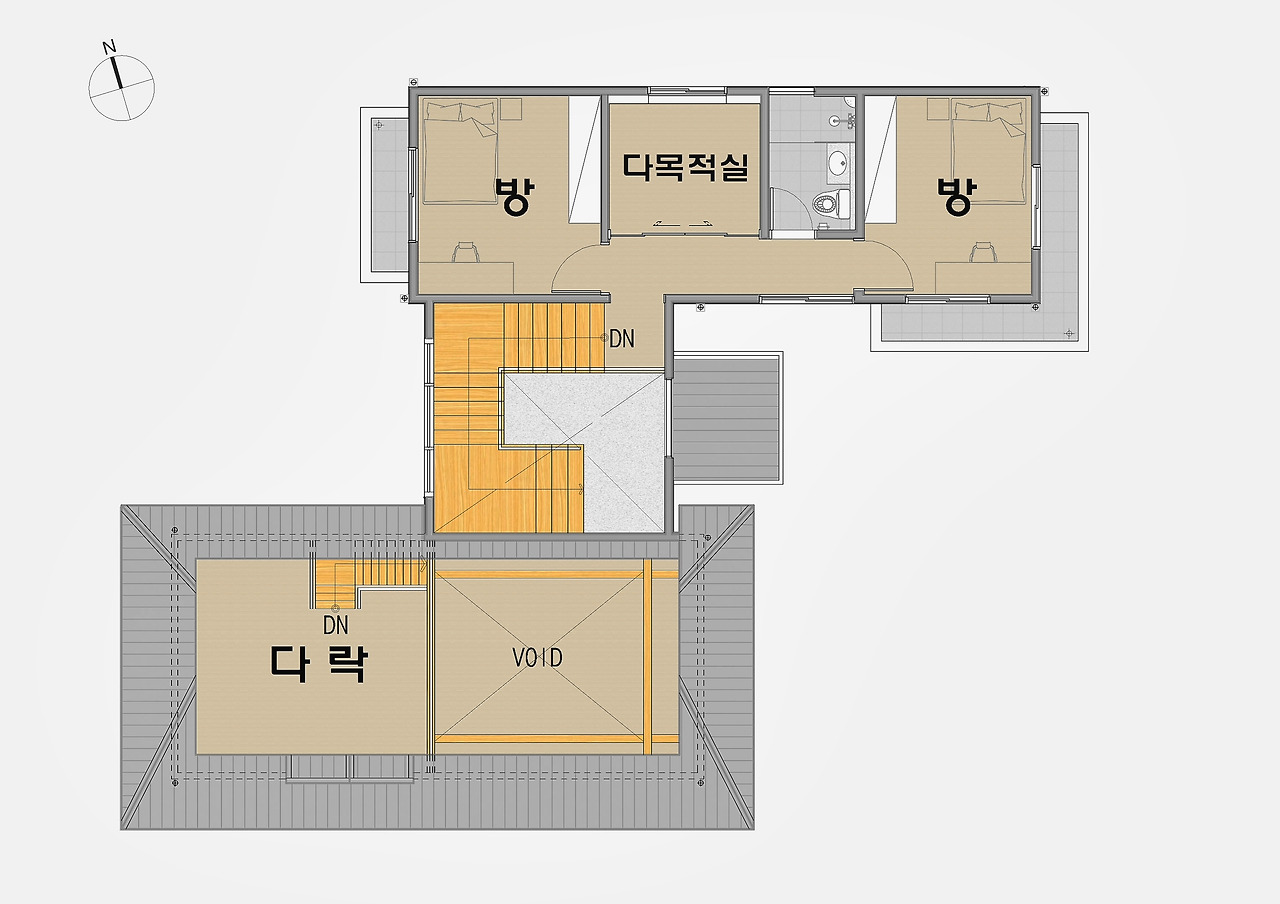

식구들이 밖에서 볼 일이 마쳐지는 대로 돌아오는 집, 우리집에 있는 게 가장 편하다며 밖으로 나돌지 않는 집은 어떤 얼개를 가지고 있을까? 기운이 넘치는 집의 얼개는 사적 영역과 공적 영역이 잘 나누어져 있다. 식구들의 방들은 공적 영역인 거실 공간은 떨어져 있어야 하며 방의 크기도 갑갑하지 않게 쓸 수 있어야 한다.

프라이버시가 확보되어 방문을 열어놓고 지낼 수 있을 정도라면 집 안에서 식구들의 정서가 소통될 수 있다. 거실에서 “누구야”하고 불렀을 때 대답할 수 있으면 방에 있다고 해도 하나가 되는 우리 식구의 정서가 이루어진다. 공적 영역과 사적 영역이 적당한 거리를 두면 방문을 열어두고 생활하면서 ‘우리집’이라는 공동체의 소속감을 가지게 될 것이다.

사적 영역과 구분된 공적 영역에서는 식구들의 일상생활이 다양하게 이루어진다. 거실에서 음악을 크게 들어도 좋고, 악기를 연주해도 식구들의 방에서 공부를 할 수 있을 정도로 영향을 주지 않는다. 아파트 거실에서는 아무것도 할 수 없으니 집에서 할 수 있는 건 잠자는 일 밖에 없지 않은가?

방에서, 거실에서 무엇이든지 할 수 있는 ‘우리집’은 식구들이 밖에 머물지 않고 집으로 서둘러 돌아온다. ‘집에서 무얼 할 수 있는데?’라고 하는 아파트가 싫어서 ‘우리집은 무엇이라도 할 수 있는데!’라며 온 식구가 집에 있는 걸 좋아하면 운기가 살아날 수밖에 없지 않겠는가? 식구들이 자신의 방에서 편안하게 지내고 거실에서 함께 지내는 일상이 화목하면 집의 운기가 잘 이루어져 식구들의 기운도 충전되기 마련이다.

식구들 인간관계의 중심이 ‘우리집’이 될 수 있으면

필자가 설계했던 단독주택 심한재에 재미난 에피소드가 있다. 심한재가 준공되어 입주했던 그 해에 아들이 군 입대를 하게 되었다. 아들은 엄마에게 주말에 친구들과 모임을 집에서 가져도 되느냐고 허락을 구했다고 했다. 주말에 아들은 친구들과 집에서 밤샘을 하며 즐거운 시간을 가졌는데 다음 날 아침 거실에 들어가 보니 난장판이 되어 있었다고 했다.

아들 친구들이 거실에서 밤새 흥겨운 시간을 가졌는데 건축주 부부는 편안하게 잠을 잤다는 것이다. 거실 공간과 침실 공간이 채 나눔으로 구분되어 있으니 아들은 ‘우리집’이라서 친구들에게 얼마나 당당했을까 생각해 본다. 건축주의 아들은 그다음 주 주말도 ‘우리집’에서 친구들의 모임을 가지겠다고 엄마에게 예약을 했었다고 한다.

사랑채 개념으로 설계된 거실은 식구들의 인간관계를 ‘우리집’ 중심으로 만들어갈 수 있다. 부부 중 한 사람의 친구 모임도 언제든지 가질 수 있을 것이며, 사위나 며느리도 어른들과 시간을 보내는 게 너무 편할 것이다. 식구들이 집을 비우지 않고 머물러야 생기가 넘쳐나게 된다. 아파트라는 집은 숙소 그 이상의 역할을 하지 못하고 있다는 걸 돌아보아야 하지 않은가 싶다.

조상님들이 가졌던 집에 대한 덕목은 손님을 후하게 대접하라는 것이었다. 집에서 식구는 상수이고 손님은 변수라고 볼 수 있다. 손님이 자주 들게 되면 식구들의 일상이 불편해질 것이다. 그렇지만 아예 손님이 오지 않는 요즘 우리네 일상은 지루하기 그지없다. 이제는 자식도 손님이 된 세태인데 며느리나 사위도 집에 오면 불편하게 여기니 ‘우리집’에 생기가 일어날 여지가 없지 않은가?

우리가 기운이 넘치게 살고 싶고 아이들이 기세등등하게 자라게 하려면 ‘우리집’을 살펴보아야 할 것이다. 식구들이 집에서 시간을 보내는 걸 당연하게 여겨야 기운이 담기게 된다. 집에 가득한 생기를 받아 활기가 넘치는 사람은 밖에서 당당한 모습으로 주어진 일에 거침이 없을 것이다. 사업을 하든, 직장에서 일을 하든, 학교에서 공부를 해도 성과가 좋을 수밖에 없지 않을까 싶다.

물론 사람이 살아가는 바탕은 본인의 심지와 의지가 우선이라 할 것이다. 그 바탕에 힘을 북돋우는 게 기세라고 한다면 기세를 일구는 원천이 ‘우리집’이라 하고 싶다. 집에 생기가 가득하고 그 기운을 받아 생활한다면 행복한 일상으로 지내게 될 것이다. 기세등등하게 살고 싶다면 기운의 원천이 되는 ‘우리집’을 가꾸어야 하지 않겠는가?

여성경제신문 '더봄' 연재-'김정관의 단독주택 인문학' 17

원문읽기 :https://www.womaneconomy.co.kr/news/articleView.html?idxno=230083

'집 이야기 > 여성경제신문연재-단독주택인문학' 카테고리의 다른 글

| 단독주택 인문학 19 - 밤마다 남편이 사라지는 집 (6) | 2025.02.17 |

|---|---|

| 단독주택 인문학 18 - 며느리도 기꺼이 자고 가는 집은 거실이 다르다 (10) | 2025.02.03 |

| '단독주택 인문학' 16 - 방이 '방'이라야 집도 '집'일 수 있는 '우리집' 평면도는? (0) | 2025.01.08 |

| '단독주택 인문학 15 - 손주가 자주 오는 집은 평면도가 다르다 (2) | 2024.12.23 |

| 단독주택 인문학 14 - 대지에 집을 앉힌 배치도에서 길택吉宅이 보인다 (3) | 2024.12.11 |